Ce dossier évoque ce qu’il convient de faire pour rendre la Belgique fédérale plus efficace et respectueuse des différences entre communautés de notre pays. Dans cette contribution, nous nous concentrons non sur le but à atteindre, mais la manière d’y arriver. L’idée est de montrer comment le système actuel de négociation entre partis politiques ne permet pas de réaliser des réformes suffisamment ambitieuses pour nous amener à ce résultat.

La nécessité d’une réforme structurelle

La Belgique est un État fédéral d’un style tout à fait particulier. À ce sujet, commençons par tordre le cou à quelques canards afin de sérier cette singularité. Contrairement à ce qui est souvent avancé, le caractère centrifuge du fédéralisme belge n’est pas une exception. Plusieurs états européens sont ainsi passés d’un État unitaire à une forme de décentralisation ou de (quasi)fédéralisme très poussé. On peut notamment citer ici le Royaume-Uni et l’Espagne. La Belgique est également loin d’être le pays où l’État fédéral aurait été le plus dépossédé de son pouvoir. La Suisse ou de grands États fédéraux (Brésil, Canada, États-Unis) laissent bien plus d’autonomie aux entités fédérées. Mais notre pays présente incontestablement un type de fédéralisme non seulement particulier, mais en réalité unique, du fait de la combinaison de plusieurs caractéristiques tout à fait singulières. Ainsi elle a sur son territoire deux types d’entités fédérées qui se chevauchent dans l’exercice de leurs compétences (Communautés et Régions), n’a pas de hiérarchie des normes ni de partis nationaux, et expérimente un fédéralisme dual, marqué par l’opposition entre Flamands et Francophones. Il faut encore ajouter à cela une distribution des compétences entre les différents niveaux de pouvoir tout sauf homogène. La Région Bruxelles Capitale apparaît comme un concentré de cette complexité institutionnelle, au point que personne, à part un esprit à la fois expert et particulièrement indulgent, n’y trouvera une cohérence globale.

Des plombiers aux architectes

La particularité du fédéralisme belge est aussi que cette tuyauterie extrêmement complexe n’a jamais été pensée dans sa globalité. Quel concepteur à la fois génial et sadique aurait pu imaginer un tel ensemble ? Le processus menant au système que nous connaissons aujourd’hui a en effet consisté en l’accumulation de réformes de l’État successives, chacune d’elles se faisant pour répondre à un problème ou à des demandes particulières. Le résultat est aussi, et peut-être surtout, le fruit de contingences politiques, et de l’intérêt qu’ont trouvé les partis dans le résultat final – ou plutôt le résultat provisoire au sortir de la négociation. Jusqu’à la quatrième réforme de l’État (1993), le moteur des accords était constitué par une entente entre le PS et le CVP, qui entraînaient dans leur sillage leurs partis frères, et d’autres lorsque leurs forces ne suffisaient pas (libéraux ou partis nationalistes). Mais ce que l’on présente aujourd’hui par reconstruction historique comme un enchaînement logique n’a jamais été pensé comme tel. Il suffit de penser au Pacte d’Egmont, jamais mis en application, pour se convaincre que l’avenir institutionnel de la Belgique aurait pu être bien différent. Cet échec illustre également l’une des constantes de l’évolution institutionnelle belge : la difficulté à trancher des questions fondamentales et à prendre des orientations claires. Celle-ci s’est notamment incarnée au moment de la mise en place officielle de la Belgique fédérale en 1993. On a ainsi conservé les Régions (défendues par les Francophones) et les Communautés (défendues par les Flamands), dans un compromis à la belge tout à fait typique. Les réformes de l’État suivantes ont d’autant moins procédé d’une vision globale et de long terme qu’elles ont été réalisées en réaction à des demandes spécifiques : la demande francophone de refinancement en 2004 (Accords du Lambermont) puis, pour la sixième réforme de l’État, les demandes flamandes de transfert de compétences en faveur des entités fédérées. Face aux désirs et intérêts contradictoires des communautés et des partis, l’accord devient tellement difficile à obtenir que l’essentiel est devenu d’en avoir un. La qualité de celui-ci importe peu. Ou plutôt, cette qualité est jugée à la capacité pour chacun de défendre l’accord devant son opinion publique et son électorat, quitte à cultiver des ambiguïtés qui préparent la crise suivante.

Dès la réforme célébrée par tous rajoute toujours une couche de complexité (sans en supprimer aucune), et rendait le système toujours plus illisible pour le citoyen, voire pour les élus. La personnalité emblématique est ici incontestablement Jean-Luc Dehaene. Celui que l’on surnommait « le plombier » n’avait pas son pareil pour accommoder les contraires. Une de ses expressions favorites mérite ici d’être rappelée : « On ne doit pas résoudre un problème avant qu’il se présente ». Prendre les problèmes les uns après les autres, voilà peut-être la clé de cet hyper-pragmatisme qui empêche de développer une vision d’ensemble de l’architecture institutionnelle belge.

À l’arrivée, nous sommes un peu dans la situation d’un couple qui aurait rénové sa maison par lui-même et qui se rend compte que, à force d’aménagements divers répondant à des besoins spécifiques, celle-ci n’est plus fonctionnelle. On a plus que jamais le sentiment qu’il est temps de revoir le plan global et de faire appel à un architecte. Vu l’ampleur de la tâche et sa complexité, on serait en réalité bien avisé de prendre plusieurs avis, et d’abord de prendre le temps nécessaire pour comprendre les particularités et les points problématiques de l’édifice actuel. Pour revenir à notre sujet, il faut comprendre que, au point où nous en sommes, il ne s’agit plus seulement de décider si telle compétence doit se situer au niveau fédéral, régional ou communautaire. C’est le schéma d’ensemble qu’il faut revoir, en abordant les problèmes essentiels du fédéralisme belge. Ceux-ci sont connus et constituent souvent des caractéristiques uniques si l’on compare la Belgique à d’autres États fédéraux.

Quelques nœuds gordiens à trancher

Le premier d’entre eux concerne les catégories d’entités fédérées. Est-il toujours pertinent d’avoir des Communautés et des Régions ? Rappelons ici l’origine de cette dualité: les Flamands voulaient des Communautés, les francophones des Régions et, plutôt que de trancher, on a donné à chacun ce qu’il voulait.

Le second concerne la délimitation des frontières régionales. Il s’agit là d’un sujet devenu tabou tellement il est sensible. Il ne reste guère que des francophones en mal de provocation pour l’aborder, sans aucun espoir réel de voir ladite frontière bouger d’un iota. Il faut pourtant aborder ce sujet de front, tant les frontières régionales ne correspondent, dans certains cas, à aucune réalité socio-économique. C’est bien sûr et avant tout le cas des frontières posées autour de la Région Bruxelles-Capitale qui partage une aire métropolitaine, qui est aussi le poumon économique de la Belgique, entre les trois Régions du pays. Cette séparation pose d’énormes problèmes, en particulier en matière de mobilité. Mais l’on doit aussi se demander s’il est pertinent que ce soit la même région (en l’occurrence la région wallonne) qui gère de la même manière le Brabant wallon – soit la province la plus riche de Belgique – et deux provinces dans des situations socio-économiques aussi problématiques que Liège ou le Hainaut. Le tracé des frontières régionales intra belge constitue d’ailleurs peut-être le meilleur exemple de notre propos concernant cet édifice institutionnel belge fruit des contingences de l’histoire, avec un résultat tout sauf cohérent. En effet ces frontières sont – à l’exception de celles de la Communauté germanophone – le calque exact des frontières des Communautés, elles-mêmes calquées sur la frontière linguistique, clichée en 1962. Or, si la coïncidence entre frontières linguistique et des Communautés est on ne peut plus logique, ce n’est pas le cas des frontières régionales. En effet les compétences régionales n’ont, par définition, rien à voir avec la langue et la culture puisque ces aspects sont gérés par les Communautés. Au vu de ces compétences à caractère socio-économiques, c’est la définition de territoires cohérents sur ce plan qui aurait dû être recherchée. Fondamentalement, on peut légitimement se demander quel est l’intérêt d’avoir des Régions et des Communautés avec des compétences distinctes si c’est pour que celles-ci recouvrent le même territoire.

Derrière cette question, il y a celle de Bruxelles. Posons là aussi une question qui fâche : est-il toujours réaliste de considérer officiellement que la capitale belge est peuplée de Néerlandophones et de Francophones, alors que 60% de ses habitants ne sont pas nés en Belgique[1] ? La division entre Néerlandophones et Francophones à Bruxelles est tout sauf théorique ou déclaratoire. Elle est institutionnelle et s’incarne dans l’existence de deux institutions distinctes (la COCOF et la COCON) censées représenter chaque communauté et qui prétendent, à elles deux, représenter l’ensemble des Bruxellois. L’une de ses conséquences concrètes est l’impossibilité d’organiser un ensemble bilingue français/néerlandais à Bruxelles, pourtant plébiscité par les Bruxellois.

Bien d’autres problèmes fondamentaux peuvent être évoqués. On peut d’abord citer l’absence de partis nationaux (à l’exception du PTB/PVDA), ce qui entraîne la constitution de deux systèmes politiques distincts. La circonscription fédérale est-elle le seul et le meilleur moyen de résoudre cette question ? On a longtemps cru qu’il s’agissait de la modalité la plus acceptable pour les partis politiques de mettre en adéquation le champ institutionnel (où le fédéral existe bel et bien) et le champ politique. Mais on parle de cette circonscription fédérale depuis tellement longtemps, sans aucune perspective de mise en œuvre, que l’idée doit probablement être abandonnée. Cette réforme a minima est probablement déjà trop ambitieuse pour les acteurs politiques actuels.

L’absence de hiérarchie des normes constitue une autre particularité belge. En cas de désaccord entre État fédéral et entités fédérées, aucun niveau de pouvoir ni instance n’est habilité à trancher. Le différend est aujourd’hui renvoyé en comité de concertation, sans aucune garantie de résultat. Voilà une situation qui rapproche la Belgique d’un État confédéral plutôt que fédéral. On notera que tous les États fédéraux qui fonctionnent ont évidemment une hiérarchie des normes où le droit fédéral prime, en tout cas dans certains domaines, sur celui des entités fédérées. Si une telle hiérarchie des normes en bonne et due forme ne peut être imposée en Belgique, quels mécanismes peut-on trouver pour pallier à cette absence ?

On pourrait multiplier à l’envi les exemples de facteurs majeurs de dysfonctionnement. Tous plaident pour une réforme ambitieuse de notre système institutionnel, qui ne doit pas se limiter à la répartition des compétences entre niveaux de pouvoir ou à la répartition des flux financiers entre entités.

La difficulté à réformer

De telles réformes structurelles nécessitent une ambition, une vision, et une capacité à trancher en faveur d’un projet – quel qu’il soit sur le fond. Pour des raisons à la fois institutionnelles et politiques, tout autant structurelles que liées à une lente évolution du rapport de force politique, le mode actuel de fonctionnement ne le permet plus.

Du point de vue institutionnel, toute réforme de la structure de notre État subi des contraintes très fortes. La première d’entre elles consiste à devoir rassembler une vaste majorité de députés : deux tiers de l’ensemble des députés siégeant à la Chambre des représentants et au moins la moitié des députés dans chaque groupe linguistique. En effet, une réforme ambitieuse ne peut se réaliser sans révision de la Constitution (qui nécessite une majorité des deux tiers) et une réforme de la loi de financement. Celle-ci constitue une loi spéciale qui nécessite une double majorité dans chaque groupe linguistique. Or cette majorité est de plus en plus difficile à trouver. Dans la plupart des démocraties parlementaires, une majorité qualifiée est nécessaire pour modifier la Loi fondamentale. Le caractère fédéral (en réalité bicommunautaire) de la Belgique offre ici une contrainte supplémentaire, à savoir la nécessité d’une majorité dans chaque communauté linguistique. Mais à ces deux contraintes s’en ajoute une troisième : la nécessité que soit déposée une liste d’articles de la Constitution soumis à révision par le Parlement avant les élections. Cette liste est limitative, ce qui signifie que seuls les articles mentionnés dans celle-ci peuvent être modifiés. Cette disposition, inscrite dans l’article 195 de la Constitution, fait que la Belgique connaît l’un des systèmes de réformes institutionnelles les plus rigides au monde[2].

Prochaine réforme de l’État : la majorité introuvable

Si elles ont rendu les dernières réformes de l’État difficiles à mettre en œuvre, ces contraintes institutionnelles ont pourtant pu être surmontées, au prix d’un contournement desdites contraintes. La 5eme réforme de l’État, à l’ambition assez limitée, s’est ainsi faite sans réforme de la Constitution, en utilisant uniquement une réforme des lois spéciales, dont la loi de financement. La 6e réforme de l’État était en revanche d’une telle ampleur qu’il a fallu modifier des articles de la Constitution non soumis à révision. Cela a nécessité de jouer avec la règle définie par l’article 195 de la Constitution, en modifiant expressément cet article pour permettre une modification exceptionnelle des articles nécessaires.

Ces contournements sont révélateurs de la difficulté croissante à trouver un accord politique autour des réformes de l’État. Rappelons que la 5e réforme de l’État n’était pas politiquement soutenue par la famille sociale-chrétienne (CD&V et cdH) et ne pouvait donc recueillir le soutien des deux tiers des élues à la Chambre des représentants. Auparavant, les différentes réformes de l’État se sont, jusqu’à la quatrième instituant officiellement le fédéralisme en 1991, faites principalement via un accord entre les deux partis dominant d’alors : le PS et le CVP. Mais c’est précisément à partir du début des années 90 que débuta une lente dispersion des forces politiques qui nous amène aujourd’hui à un paysage politique particulièrement émietté. La fin de l’année 1991 est en effet marquée par le dimanche noir et l’irruption de l’extrême-droite dans les assemblées parlementaires. Si le Front National francophone a périclité, il n’est en pas de même du Vlaams Blok devenu Vlaams Belang. En 1999, c’est la percée des écologistes à un niveau électoral jamais atteint. En 2010, la N-VA s’est imposée comme le premier parti de Flandre deux ans seulement après la fin du cartel avec le CD&V. Pour finir, la gauche radicale du PVDA/PTB a fait son entrée au parlement fédéral en 2014 et a consolidé sa position en 2019. Le résultat est un paysage politique extrêmement éclaté qui explique en partie la difficulté chronique à former des majorités fédérales depuis 2007. Il convient de relever ici que la seule exception à cette difficulté constatée a été la mise en place en 2014 du gouvernement Michel regroupant une majorité dite « suédoise » (MR, N-VA, CD&V, OpenVLD). Mais celui-ci n’a pu advenir que parce que la N-VA l’a bien voulu, et parce que Charles Michel a brisé une des règles non écrites de la politique belge en formant un gouvernement fédéral sans autre parti francophone que le sien. Plus récemment, qu’il ait fallu attendre 17 mois après les élections de mai 2019 pour former le gouvernement De Croo est on ne peut plus révélateur. Ce qui l’est encore davantage c’est, outre le fait que personne ne semble plus s’émouvoir d’un temps d’attente si long, que même la crise Covid n’a pas suscité l’élan nécessaire pour former un gouvernement disposant d’une majorité au Parlement.

Si la formation d’un gouvernement fédéral constitue une tâche de plus en plus difficile, réaliser une réforme de l’État l’est bien plus encore. Il faut en effet réunir 100 députés sur 150. À ceci s’ajoute la nécessité d’avoir une majorité dans chaque groupe linguistique si l’on veut modifier des lois spéciales comme la loi de financement. Cette double exigence explique en partie la difficulté qui fut rencontrée pour aboutir à un accord sur la 6e réforme de l’État. Il avait alors fallu rassembler huit partis différents (les partis traditionnels et les écologistes) pour trouver une majorité qui permette de se passer de la N-VA. La situation est aujourd’hui bien pire, puisque même l’ensemble de ces huit partis est incapable de rassembler une majorité qualifiée.

État des lieux et distribution du pouvoir

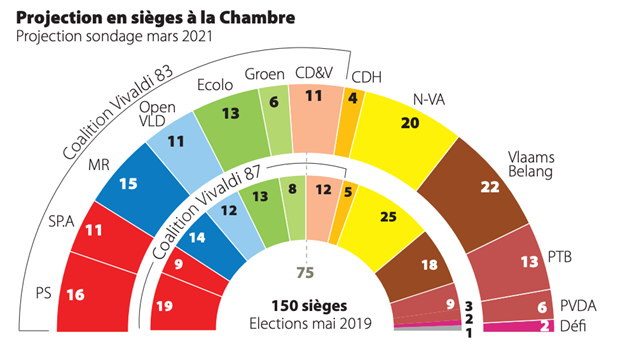

Le schéma ci-dessous reprend la répartition des sièges à la Chambre ainsi que les projections issues du sondage « Grand baromètre politique » Le Soir -RTL Info-Ipsos-VTM- Het Laatste Nieuws IPSOS du 13 mars 2021[3].

Même si les différents sondages parus depuis mars 2021 ont connu des évolutions, aucune de celle-ci n’est fondamentale au point de remettre en cause le constat posé ci-dessous[4]. Ce schéma a l’avantage de bien montrer le rapport de force politique actuel en Belgique.

À partir de cette situation, comment constituer une majorité qualifiée susceptible de voter une réforme de l’État ? On peut partir du principe que tant le Vlaams Belang que le PTB/PVDA n’ont pas vocation à participer à une réforme de l’État. Outre leur positionnement antisystème, rappelons que le premier est indépendantiste, et le second unitariste. Restent alors 120 sièges parmi lesquels il faut trouver 100 soutiens. L’ensemble des partis fédéralistes (majorité Vivaldi + cdH + Défi) ne rassemblent que 94 sièges. Il est donc impératif d’inclure la N-VA dans une telle majorité. La lecture des différents sondages n’affiche pas de tendance permettant d’anticiper une modification de cette situation. Au contraire, le Vlaams Belang et le PTB semblent avoir le vent en poupe, sans que les partis fédéralistes progressent. Même si la N-VA perd des points par rapport aux élections de 2019, les gains corrélatifs du Vlaams Belang et du PTB rendent le parti nationaliste toujours aussi indispensable.

Or il est bien sûr très difficile de trouver un accord qui puisse satisfaire à la fois la N-VA et l’ensemble des partis fédéralistes, en particulier francophones. Ceci a été tenté durant des mois à l’occasion de la crise de 2010-2011, en vain. L’autre tentative fut menée à l’été 2020. Celle-ci mérite d’être détaillée, à la fois parce qu’elle est la plus représentative du rapport de force actuel, et parce qu’elle illustre notre propos sur l’impasse d’une négociation se limitant à des partis politiques chacun soucieux de leurs propres intérêts et postures.

Trois attitudes par rapport à la réforme de l’État

La tentative en question commence en juillet 2020. Elle associe très vite la N-VA ainsi que les partis socialistes et démocrates-chrétiens des deux côtés de la frontière linguistique. En référence à l’actualité relative à la lutte contre la pandémie de Covid-19, ce groupe se baptise « bulle de 5 ». Le préaccord institutionnel consiste en une vaste défédéralisation de compétences. Ceci est probablement le fruit d’un compromis entre la N-VA et des partis les plus partisans de transfert de compétences au profit des entités fédérées que sont le PS et le CD&V. Mais cet ensemble ne regroupe que 70 députés à la Chambre. Il leur fallait donc cherche un soutien du côté des partis libéraux (OpenVLD et MR) et écologistes. Les membres de la « bulle de 5 » jouent la concurrence entre ces partis pour éviter de devoir se retrouver à neuf au gouvernement fédéral. La tentative d’isoler le MR est assez manifeste, mais échoue. Le 13 août, les libéraux et écologistes du Nord comme du Sud dénoncent un projet de réforme institutionnelle inacceptable, mettant en péril l’État fédéral.

Cette séquence révèle les positionnements des différents partis de gouvernement quant à l’avenir de la Belgique. Schématiquement il est possible de les diviser en trois groupes :

1. La N-VA

Les nationalistes flamands constituent le seul parti de gouvernement à avoir un programme ouvertement confédéraliste. Le confédéralisme tel que le conçoit la N-VA a été très précisément explicité dans un document de 76 pages adopté en Congrès de parti au début de l’année 2014[5]. Ce projet prévoit un évidement quasiment complet de l’État fédéral, qui ne gérerait plus que la défense, la dette héritée de la Belgique, la perception de certains impôts (TVA), ou la relation avec l’Union européenne. Cela ne nécessiterait plus ni Parlement ni élection au niveau fédéral, devenu confédéral. Le gouvernement belge serait composé de ministres régionaux, délégués au niveau confédéral. Enfin, si un gouvernement régional bruxellois persisterait pour gérer les compétences qui lui actuellement dévolues, un certain nombre de compétences héritées du niveau fédéral seraient gérées par les gouvernements wallons et flamands, y compris sur le territoire bruxellois. Pour les nouvelles compétences, en particulier celles dites personnalisables (éducation, soins de santé), les Bruxellois seraient tenus de choisir de se rattacher soit au système flamand, soit au système wallon. Il en résulterait un confédéralisme à deux, la Région de Bruxelles-Capitale ne jouissant pas de l’ensemble des compétences de la Flandre et de la Wallonie, qui constitueraient alors les entités principales de l’édifice confédéral.

On le voit, ce projet ambitieux – certains diront irréaliste – comprend des transferts massifs de compétences mais aussi des réformes institutionnelles fondamentales de type confédéral. Un tel schéma est bien sûr inacceptable pour les Francophones, en particulier du fait de son volet bruxellois, mais aussi pour certains partis flamands. Mais si la N-VA a un projet radical, cela ne signifie pas que ce parti soit incapable de compromis pour progresser vers la vision qu’il a développée. Pour une prochaine réforme de l’État, un transfert conséquent de compétences a profit des entités fédérées lui conviendrait probablement, même si l’on ne touche pas aux structures de l’État Belge. Les dirigeants de la N-VA pourraient estimer qu’un transfert massif de compétences sera logiquement suivi d’une réforme structurelle ultérieure. En effet, pourquoi garder des élections et un parlement fédéral si les matières à gérer à ce niveau sont réduites à peau de chagrin ? Rome ne s’est pas faite en un jour, et le passage au confédéralisme peut nécessiter, du point de vue de la N-VA, plusieurs réformes de l’État.

2. Les « centristes » : PS, Vooruit, CD&V, Les Engagés

Ces partis représentent les familles socialistes et sociales-chrétiennes. Sur le plan des réformes institutionnelles, ils constituent donc une sorte de pivot, équivalent à ce que représente le CD&V pour la formation d’un gouvernement. Un accord est bien sûr possible avec les autres partis fédéralistes, comme ce fut par exemple le cas en 2011, lorsque fut négociée la 6e réforme de l’État. Il s’agit même de la situation la plus confortable pour ces partis, à l’exception du CD&V qui craint toujours les critiques provenant de la N-VA. Mais la séquence de l’été 2020 a démontré que ces partis sont également capables de faire un accord avec la N-VA[6]. Ce n’est pas une grande en ce qui concerne le PS et le CD&V. Dans une logique de pouvoir bien compris, ces deux partis préfèrent que le maximum de compétences se trouve à un niveau – les Régions et les Communautés – où ils sont quasiment assurés d’être au pouvoir, plutôt qu’au fédéral d’où ils peuvent être exclus.

Concrètement, l’accord possible avec la N-VA pourrait se limiter à une défédéralisation des compétences poussée, ou aboutir à un confédéralisme à quatre. La formule du confédéralisme à deux prônée par la N-VA est en effet inacceptable pour les partis francophones (PS et « engagés »). Mais le fait est que ces deux partis sont capables de faire un accord institutionnel avec la N-VA, ce qui constitue manifestement une surprise si l’on se souvient des déclarations pré et postélectorales des dirigeants du PS et du cdH d’alors.

3. Les « fédéralistes » : MR, OpenVLD, Ecolo-Groen

Un troisième groupe est constitué des partis qui affirment depuis un certain temps une identité fédérale. C’est certainement le cas de Groen-Ecolo qui n’ont cessé de plaider pour un fédéralisme fort et un lien entre les deux partis qui va plus loin que celui des familles politiques traditionnelles. Ceci s’est concrétisé par la création d’un groupe parlementaire commun à la Chambre et, par exemple, par un soutien constant à l’idée d’une circonscription fédérale. Du côté du MR, l’engagement fédéraliste classique s’est mué en pro-Belgique voire belgicain après que son président ait déclaré qu’il était pour le retour à une Belgique unitaire dans une interview parue en janvier 2019. Une forte polémique a suivi ces déclarations, et Georges-Louis Bouchez a assumé ses positions sur le sujet. Il s’agit depuis d’un marqueur du Mouvement réformateur en général et de son président en particulier. L’affirmation du fédéralisme de l’OpenVLD s’est faite de manière beaucoup plus progressive. À partir du moment où la N-VA est devenue le premier parti flamand, il était important pour les libéraux de se différencier sur le plan institutionnel. À défaut, la proximité programmatique au niveau socio-économique, couplé au charisme de Bart De Wever pouvait conduire l’OpenVLD à la marginalisation.

Pour des raisons diverses, l’engagement fédéraliste de ces partis est profond, car lié à leur identité et leur positionnement envers l’opinion publique. Celui-ci s’est concrétisé à l’été 2020 avec l’impossibilité manifeste de faire un accord avec la N-VA qui, de leur point de vue, remettrait en cause le caractère fédéral de la Belgique. On peut bien sûr imaginer que ce positionnement est lié aux circonstances. Mais il entre dans la logique de l’évolution de ces partis depuis plusieurs années, tout en les engageant pour l’avenir. Il faut aussi voir que ces partis, en particulier les francophones, ont des concurrents prêts à capitaliser électoralement sur un accord avec la N-VA. Il s’agit en l’occurrence du PTB, qui se définit comme unitariste, et de Défi qui défend tant les intérêts des francophones que le caractère fédéral de la Belgique.

Étant donné ce rapport de forces, deux types d’accord institutionnels semblent possibles :

- Un accord associant N-VA, PS, Vooruit, CD&V et cdH pour un transfert important de compétences vers les entités fédérées. Celui-ci peut éventuellement se traduire par un « confédéralisme à quatre ». Les partis flamands abandonneraient une partie de leur influence à Bruxelles contre un transfert de compétences conséquent ;

- Un accord associant « centristes » et fédéralistes. On retrouve ici la configuration de la 6e réforme de l’État. L’accord en question peut être de nature diverse, allant d’une poursuite du mouvement de défédéralisation à un fédéralisme renouvelé qui verrait des refédéralisations de compétences et des réformes structurelles allant dans le sens d’une plus grande efficacité (hiérarchie des normes, circonscription fédérale, …). Un accord entre ces partis peut aussi consister à constituer des paquets de compétence homogènes entre niveaux de pouvoir, association tant refédéralisation et défédéralisations.

Mais en l’état actuel des choses, aucun des deux types d’association ne permet de rassembler le nombre de députés nécessaires au vote d’une réforme de l’État. Cette situation peut théoriquement évoluer de deux manières :

- L’association des huit partis « fédéralistes » et « centristes » parvient à rassembler plus de 100 députés. Même s’ils n’en sont pas très loin aujourd’hui (92 députés), la tendance ne semble pas aller favorablement dans ce sens pour 2024 ;

- Un hypothétique accord est possible entre le groupe fédéraliste et la N-VA.

Aucune de ces hypothèses n’est pour l’instant réaliste. Il y a donc fort à parier que, après les élections de 2024, nous assistions, sinon à un nouveau blocage dans la formation du gouvernement fédéral, du moins un renoncement à mener une réforme de l’État qui serait autre chose qu’une énième modification de la répartition des compétences sans aucune réforme de structure. Si nous ne sommes plus au temps où il suffisait que CVP et PS se mettent d’accord pour avancer, celui où PS et N-VA dominaient le paysage politique des deux côtés de la frontière linguistique et pouvaient impulser un changement à eux deux est également révolu. L’émiettement électoral des forces en présence a fait son œuvre. Rappelons que plus aucun parti ne parvient à rassembler 30% des voix dans sa communauté. Aux élections de 2019, le PS était encore le seul parti à rassembler plus de 25% des voix dans sa communauté. La N-VA se trouvait juste en dessous de ce seuil symbolique en Flandre (24,8%). Aucune évolution dans les sondages et enquêtes d’opinion ne permet d’anticiper un regain électoral de ces partis autrefois dominants, qui sont aujourd’hui simplement premiers parmi d’autres[7].

Jeu de partis, choc des égos et guerre de communication

Il faut bien sûr ajouter à cela que chaque parti a son totem et ses marottes. Les socialistes tiendront par exemple avant tout à ce que le financement de la sécurité sociale reste fédéral, les écologistes à avoir une politique environnementale intégrée, etc. Chaque parti poursuit ses intérêts, ce qui est en soit tout à fait normal. Le problème est de voir cette somme d’intérêts particuliers concourir à ce qui pourrait être l’intérêt général. Or, plus il y a de partis à satisfaire et d’intérêts à accommoder, plus cet accommodement est difficile et le résultat se rapproche du plus petit dénominateur commun.

Un dernier facteur à prendre en compte est la personnalité et le mode de communication de présidents de partis qui semblent peu compatibles avec l’élaboration de compromis ambitieux. Comment négocier sérieusement à l’heure de twitter, et alors que chacun cherche à attirer l’attention médiatique et la couverture à soi ? Ceci est directement lié à la compétition électorale exacerbée liée au nivellement des rapports de forces politique. Chacun pense ainsi que le moindre positionnement médiatique peut lui permettre de gagner les quelques pourcentages qui lui permettront de dépasser celui qui est aujourd’hui un partenaire de négociation, mais qui sera peut-être demain son concurrent politique en cas de nouvelles élections. L’ouvrage immersif Les fossoyeurs de la Belgique offre des exemples saisissants de manœuvres de certains présidents de partis et ministres faisant échouer les négociations – parfois volontairement ! – pour des questions non seulement d’intérêt de parti mais aussi d’intérêt personnel.

Au vu des contraintes institutionnel qui pèsent sur lui et la configuration actuelle, le monde politique semble donc incapable de prendre seul une orientation ambitieuse concernant l’avenir institutionnel de la Belgique. S’en est au point qu’il semble que la principale préoccupation des acteurs politiques soit aujourd’hui de trouver quelles réformes sont possibles par un vote à la majorité simple, sans devoir toucher ni à la Constitution ni aux lois spéciales. Dans ces conditions, il convient d’évoquer – bien sûr de manière non exhaustive – des voies alternatives qui viendraient en support ou en complément de la prise de décision politique classique.

La participation citoyenne comme solution ?

Pour cela, il faut réaliser que le système dans lequel nous sommes est typique de la démocratie représentative issue d’un système proportionnel. L’absence d’unité de vision des acteurs, associée à la dispersion des forces en présence constituent bien le principal facteur empêchant une réforme structurelle et profonde de l’institutionnel belge. Une solution pourrait consister à modifier le mode de scrutin pour passer à un système partiellement majoritaire. Ceci permettrait d’imposer le projet institutionnel négocié entre un nombre réduit de partis, à savoir les gagnants des élections qui disposeraient plus facilement d’une majorité. Cette voie existe théoriquement. Mais le fait est qu’une réforme du mode de scrutin n’est pas à l’ordre du jour et provoque des réticences et des blocages chez certains partis presque aussi importants que les questions institutionnelles.

Une autre alternative est constituée par la démocratie participative et la démocratie directe. Il faut mentionner ici que l’accord de gouvernement de la coalition Vivaldi prévoyait lui-même « un large débat démocratique sur ce sujet (réforme de l’État), impliquant notamment les citoyens, la société civile et les milieux académiques ». Il apparaît néanmoins que, jusqu’à présent, c’est une conception particulièrement restrictive de cette participation citoyenne qui a été retenue. Celle-ci a concrètement consisté en une enquête en ligne ouverte à tous les citoyens belge six semaines. Intitulée « un pays pour demain », cette initiative a conduit un peu plus de 60.000 citoyens belge à participer à cette enquête. Ce faible nombre associé au caractère relativement simple peu interactif d’une enquête en ligne limite fortement la représentativité du résultat de l’exercice.

Mais dans l’hypothèse d’un blocage persistant après les prochaines élections fédérales, on peut imaginer un scénario qui exploiterait tout le potentiel de la démocratie participative. Afin de dépasser les blocages entre partis, la formule idéale pourrait ainsi être constituée par un exercice de participation citoyenne sur le modèle du G1000. Il y aurait alors deux différences fondamentales par rapport à cette formule qui avait vu le jour durant la grande crise de 2010-2011 : un nombre de citoyens impliqués plus restreint, mais avec une implication beaucoup plus profonde et à long terme. Il est en effet nécessaire que les participants intègrent la complexité des enjeux et dépassent les préjugés éventuels issus de leur identité régionale ou communautaire. Il est également nécessaire qu’ils soient instruits par des experts sur les mécanismes actuels de notre système institutionnel puis, dans un second temps, sur les enjeux et les visions d’avenir existantes pour notre pays. Les partis politiques et leurs centres d’études devraient également présenter leur propre vision à ce panel. L’objectif de celui-ci pourrait être de définir les orientations essentielles que les partis politiques devraient respecter dans la négociation qui s’en suivra. Ceux-ci devraient aller beaucoup plus loin que des principes, pour trancher quelques nœuds gordiens : fin des Communautés, statut de Bruxelles, circonscription fédérale, hiérarchie des normes, etc. Mais une autre partie du travail incomberait aux partis politiques. Il est en effet très difficile de définir dans le détail tant la répartition des compétences que, par exemple, les relations entre niveaux de pouvoir. En somme, le panel citoyen pourrait définir des grands principes et orientations. Aux politiques de les implémenter jusque dans le détail.

Une autre hypothèse serait encore plus audacieuse. Via un autre exercice de démocratie participative, on définirait plus précisément l’architecture future de la Belgique. Celle-ci serait ensuite soumise à une consultation populaire. En cas de réponse positive à celle-ci, les représentants à la Chambre seraient toujours libres de suivre ou non le souhait manifesté par la population. En effet une consultation populaire n’entraîne, à l’inverse d’un référendum, aucune conséquence juridique. Comme son nom l’indique, il s’agit uniquement d’une consultation, le dernier mot restant aux représentants du peuple. Mais il semble assez clair que ceux-ci ont besoin d’une incitation forte pour dépasser leurs divisions et l’intérêt des partis afin d’adopter une réforme institutionnelle ambitieuse.

Vincent Laborderie

Enseignant et chercheur en affaires européennes à l'UCLouvain

[1] Brussels- A lovely melting-pot. Lien : https://brussels-diversity-app.jetpack.ai/

[2] Avis relatif à la révision de la Constitution par la Belgique, adopté par la Commission de Venise lors de sa 91e session plénière, Venise, 15-16 juin 2012, n° 679/2012, 20 juin 2012, p. 5, point 18.

[3] “Grand baromètre politique”, Le Soir, 13/03/2021.

[4] La représentativité des partis de l’actuelle majorité Vivaldi a même diminué si l’on en croit le dernier sondage disponible (« Grand Baromètre: la Vivaldi n’a plus que trois sièges de majorité », Le Soir, 18/06/2022).

[5] N-VA, Verandering voor Vooruitgang, Congrestesken, 31 Januari – 1 & 2 Februari 2014, Antwerpen, 2013, 76p.

[6] L’ouvrage de Wouter Verschelden, Les fossoyeurs de la Belgique (MediaNation NV,2021) détaille ces négociations avec une précision riche d’enseignements.

[7] Ainsi le dernier sondage en date (Grand Baromètre Le Soir-RTL-Ipsos de juin 2022) donne le PS et la N-VA autour de 25% des intentions de vote en Wallonie et en Flandre.